王茁:篆书“错别字”统一评判标准有待建立

篆书一直是全国性书法展览评比(以下简称“国展”)投稿中出现错别字的重灾区。近年来,评比组织机构实施了对文字正误的“审读”机制,鞭策了篆书创作者自觉提高自身的古文字水平,为减少篆书作品的错别字现象提供了一个解决方案。但另一方面,执行评审的专家们对于古文字取法的规则往往持两种迥然不同的立场观点,从而造成对篆书“错别字”的判定无法形成一致意见,这将引导着篆书创作的发展走向不同的命运分野。而调和这两种立场矛盾的根源在于正确理解篆书用字取法与古文字研究的关系以及对艺术发展规律的认识上,国展评审亟需一种统一的篆书“错别字”评判依据。

当前,书法作者篆书创作热情的激发、各种笔法的开拓、书写形式的丰富,与国家文化自信、人们尚古求源,以及书法讲求篆籀之气,甚至古文字研究日成“显学”等等宏观、微观环境密不可分。据统计,2019年底全国第十二届书法篆刻展投稿作品总量比上届增长了23.6%,其中篆书投稿量为5025件,增幅远超平均值达到了70.3%,位列增幅第2,仅次于刻字。然而,篆书入展作品共93件,入展率以1.85%位列倒数第2,仅高于隶书。“投稿增幅第2”,同时,“入展率倒数第2”,篆书投稿作品的命运呈现的似乎是满腔热情与一瓢冷水的戏剧性落差。不少篆书作品是因为存在着“错别字”而落选的。而面对林林总总的古文字材料,该如何取法才能不成为评审专家们所认为的“错别字”呢?换个角度来说,评审专家们对于“错别字”的评判是依据什么规则作出的呢?

一、篆书创作中古文字取法的两种立场及其弊端

篆书创作最大的难题,就是当遇到古文字中没有的字时,该如何写,能写吗?面对这样的问题时,不同的篆书评审专家可能会分别给出两个截然相反的答案。

持“述而不作”立场的评审专家认为,篆书创作只能依据古文字资料中原有的字形进行书写,古文字中没有的字,就不能写,只要写了,就是错别字。例如,殷商甲骨文中如果没有“柔”这个字形,而你采用金文字形写出了甲骨文,那就是“错别字”。

孔子曰:“述而不作”(《论语·述而篇》)。即,只是叙述和阐明前人的学说,自己不创造。在篆书创作中,沙孟海先生可称为“述而不作”的代表。据说,曾有人想请沙老用篆书题个签,被沙老回绝了,原因是所需的那个内容没有相应的古文字对应,他认为这不能写。可以穿越时空设想一下,如果这个求题字的内容能交到时常“与古为新”的吴大澂手上的话,估计是能够得偿所愿的。那么从求字的学生辈似的广大人民群众的角度看去,这样的两位书法大咖,一个能写,一个不能写,这篆书到底是能写还是不能写?能写的那位是不是比不能写的那位更厉害呢?对于坚持“述而不作”的书法大家而言,这就不免显得尴尬了。

持“与古为新”立场的评审专家则认为,古文字资料中没有的字,可以灵活借鉴、变通地创造,只要合理,就不是错别字。例如,目前没有发现“沼”字的金文字形,如果你用小篆结构写出了大篆字形的“沼”,或者用金文字形中的“水”旁与金文“卲”字的“召”旁构造出来了,因为合情合理,那也并不会被认为是错别字。

“与古为新”是晚唐诗人司空图在其《二十四诗品》中提出的一个诗学观点,借用到篆书创作的用字取法上,却明显受到古文字学学养的影响。如果不懂古文字学,则连“述而不作”都可能会“述”错,更不用说“与古为新”了。随着新出古文字材料的不断发现,旧字典上很多我们习以为常的字已经被古文字学界重新改释了。比如甲骨文中旧释“福”的字形,现在改释为“祼”等等。乙亥之秋,安徽大学藏战国楚简公开发布,又是一大批先秦文字材料惊艳呈现,为篆书作者提供了新鲜的字形参考。如果不持续保持对古文字研究新成果的关注,就难免出现老作者犯新错误的现象,

二、两种判定立场对篆书创作不同发展命运的导向作用

毋庸置疑,书法国展在当代书法发展中起着举足轻重的引领作用,对于篆书而言,评审专家们对“错别字”的判定持着两种相对立的立场也将导向着篆书创作的不同发展命运。

“述而不作”——被束缚而逐渐消沉。当我们对于可“述”的“古”材料进行划分,甲骨文材料还可分为商与周。当我们标称自己写的是殷商甲骨而同时还使用了周代的甲骨字形,是不是也算错字呢?再往下,如果将商周金文归为一类,战国文字划为另一类,当我们标称自己写的是商周金文而同时还夹入了战国文字构形,是不是也算错字呢?继续展开,战国各地文字各异,写中山王风格时借用了楚简帛、写晋盟书时借用了秦诅楚文字形,是不是也算错字呢?还往下,写秦国石鼓文风格的时候用了秦统一之后的小篆字形,是不是也算错字呢?若是,则与作茧自缚无疑。

艺术是为时代立言,为人民讴歌的。而现代篆书创作如果必须“述而不作”,那么当面对很多反映这个时代特色的“命题作文”文本时,篆书就成了一种毫无诠释力的艺术。只能自我束缚,越来越渺小地蜷缩在古人的旧章句里亦步亦趋,逐渐失去与时代同频共振的活力。

“与古为新”——受鼓励而繁荣发展。对于艺术创作而言,古文字材料应当作为一个大宗,不同风格的篆书创作只是艺术形式的差异,我们进行不同风格的艺术创作时对古文字材料要合法度地各取所需,才能为篆书领域的百花齐放提供源源不断的养份。换草书而言之,历两汉至明清,草书的字法与风格也有时代及流派之别,我们尚且会鼓励追古溯源、融多家而成一家,在面对篆书时,又何必操起了另一重标准呢?

对篆书创作用字取法的包容,将有可能鼓励这门古老的艺术在作者们的探索创造中获得新的能量而蓬发千姿百态,绽放出与时俱进的风采。当然,前提是,这种探索创造是科学的、合乎规则的,否则,亦有可能把篆书创作导向一个杂乱无序的繁芜时代。

三、两种立场调和的可能性

首先,要正确理解篆书创作与古文字研究的关系。

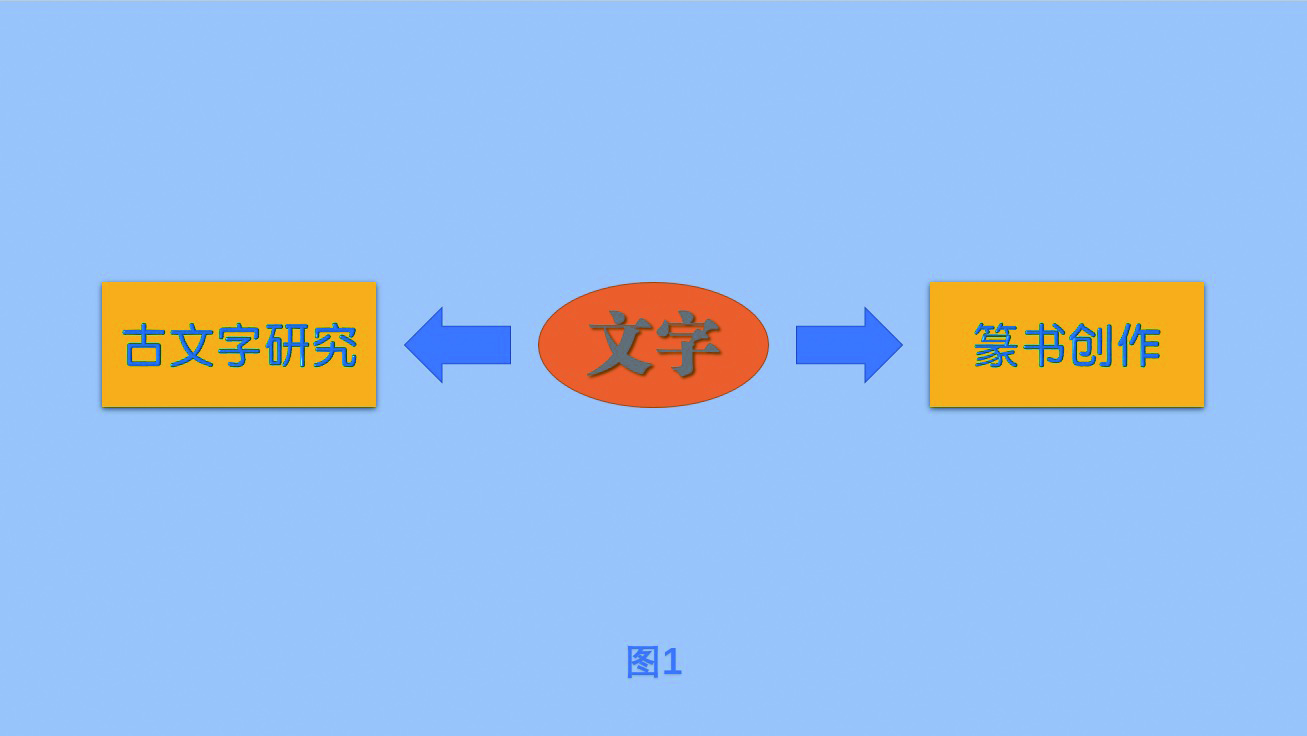

事实上,篆书创作与古文字研究是以文字为中心的两个相反方向的操作(如图1)。相较其它书体而言,篆书是一种深具文字学学术意义的艺术。但篆书创作绝对不是纯学术的,用纯粹学术的目光来苛求艺术创作就如同用写《史记》的目光来看待《离骚》,那当然是不恰当的。

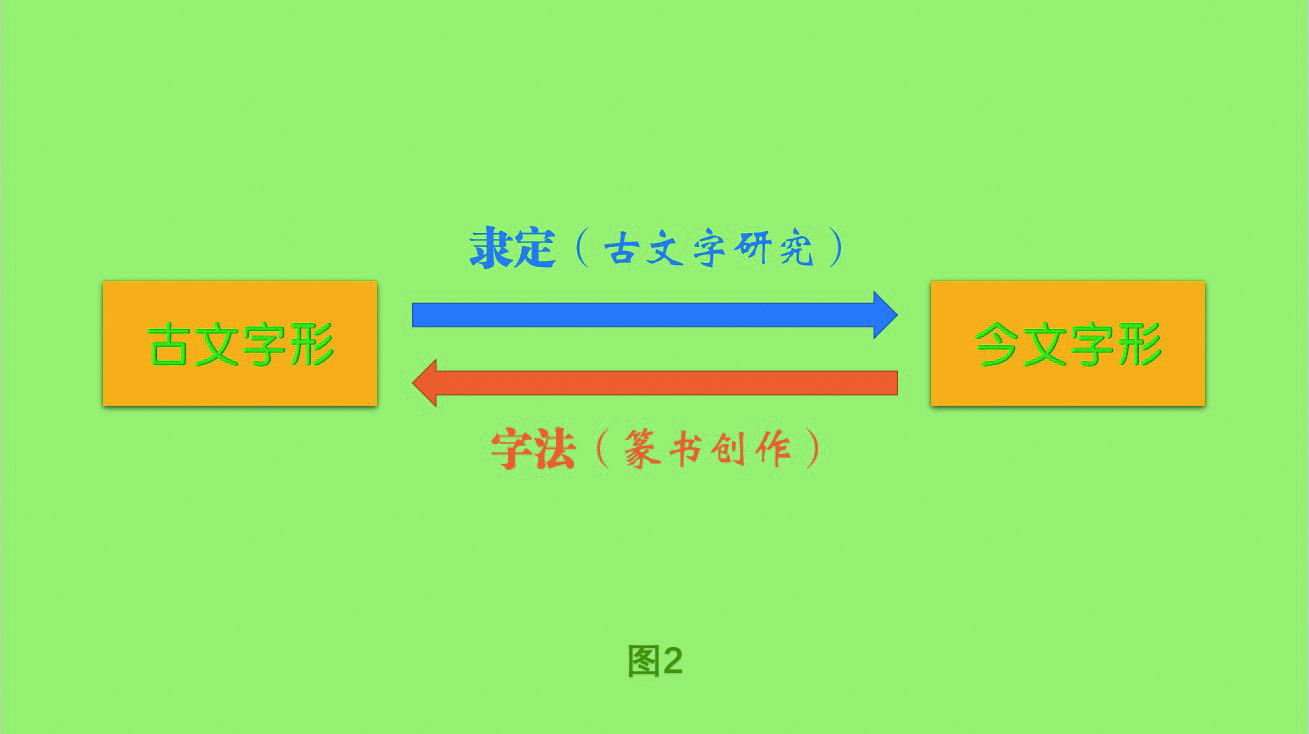

古文字研究最直接的目的,第一是要认出古人所留下的某个形体的古文字是后代的什么字,第二是要在识字的基础上解释文句所表达的意义。而篆书创作则正好相反:第一步要思考使用哪个汉字来表达我们的言辞意义,第二步要了解这个汉字在古文字中的形体,即确定我们所说的字法,然后才能创作。所以,篆书创作如果能够沿着古文字研究的反方向科学地行进,那么 “与古为新”就应当成为“述而不作”的“法定继承人”。(如图2)

再回到孔子的“述而不作”上,其实我们都知道,他的“述而不作”,只不过是一种谦虚的说法,孔子的思想已经在他“述”着前贤经典的过程中生发、创立,以至流芳千古。现在我们所用的汉字绝大部分是古人造的,少部分像“铀”、“钠”等元素名称则是现代用严格的“形声法”造的字,“金”旁作义符,“由”、“内”等作声符,其读音和要表达的性质很容易让人理解。所以,篆书创作的字形构造不能无中生有,创造之前必须深刻懂得古文字构形的法度。至于具体的字形构造规则,需要在书法界达成一个共识,那些不符合这个规则而生造的字才会被判为错别字,遵循规则就能获得创作的自由。

四、构建篆书“错别字”评判依据的设想

中国书法家协会官方网站发布的全国第十二届书法篆刻展览评审工作信息显示:“审读工作以各专业领域庞大的文献资料数据库为基础支撑,避免专家学者个人经验性判断;以小组审议、专家审核为审读方式,避免标准不一”,可见该次评审的公正性方面得到了很大提升。然而审读环节仍然没有学术上的成文规范,一方面,专家组成员的人选带有随机性,人的认知、立场也是可变的,很难保证换一批评审专家或者再到下届评审时规则不会发生改变;另一方面,由于标准不成文,只由临时组织掌握,随着组织使命的完成、机构解散,评审时的这些“标准”就无法起到对广大篆书作者创作用字的明确规范作用。

也许,一种既尊重原材料,又包容新创造的取法路径可以遵循这样的路径:首先,先秦该种类别的文字中有其字,则用其字;第二,先秦该种类别的文字中并无其字,但先秦同期其它种类或更早期有其字,可借形重构;再三,先秦无此字,但有本字,可用本字;再四,先秦无此字及本字,可借小篆之形重构;最后,以上皆无可取,借偏旁部件严格按古文字构形的规律进行组构(参看刘钊先生的《古文字构形学》)。另,深谙音韵学者可使用同(近)音假借法。由于古文字形来源多方、形体多变、考证的新资料层出不穷,因此,在评审时应当保持客观与灵变。

以上路径只是一种粗浅的设想。期待能够构建出一个统一的学术标准,令其成为评审专家与篆书作者都能够公开遵从的具有可操作性“错别字”判定规范,如此,相信作为国粹书法的传统篆书艺术发展将会迈出非常巨大的一步。

原载《文艺报》2020年4月17日

作者王茁;供职于复旦大学出土文献与古文字研究中心

作者王茁;供职于复旦大学出土文献与古文字研究中心